Diane Arbus, un ritratto della celebre e controversa fotografa

Impeccabile figlia del più grande rivenditore di pellicce degli Stati uniti d’America e moglie devota del fotografo di moda Allan Arbus, Diane – nata Nemerov nel 1923 – condusse una vita ordinaria fino al 1958, limitandosi a rivestire i ruoli abituali e mondani imposti dalla sua posizione sociale, nel tentativo d’assomigliare il più possibile all’immagine convenzionale e superficiale di subordinata perfezione: assistente nello studio del marito, assistente dietro le quinte delle sfilate di preziosissime pellicce di leopardo, volpe ed immacolato cincillà. Finché, d’un tratto, Diane smise di assistere inerme all’usuale e ripetitivo susseguirsi della quotidianità e si spinse oltre la soglia dei divieti e delle costrizioni sociali. Superare proibizioni e ingerenze per proclamare la propria difformità individuale, distanziandosi da ogni forma innaturale, prestabilita o imposta. L’eccezionale sensibilità artistica di Diane Arbus – influenzata anche dall’illustratrice Dorothy Thompson, a sua volta allieva del corrosivo artista George Grosz – avrebbe potuto esprimersi soltanto infrangendo le anguste limitazioni da cui implorava d’essere liberata, attraverso una spinta emotiva e l’atto di autonomia racchiuso in ciascuno scatto.

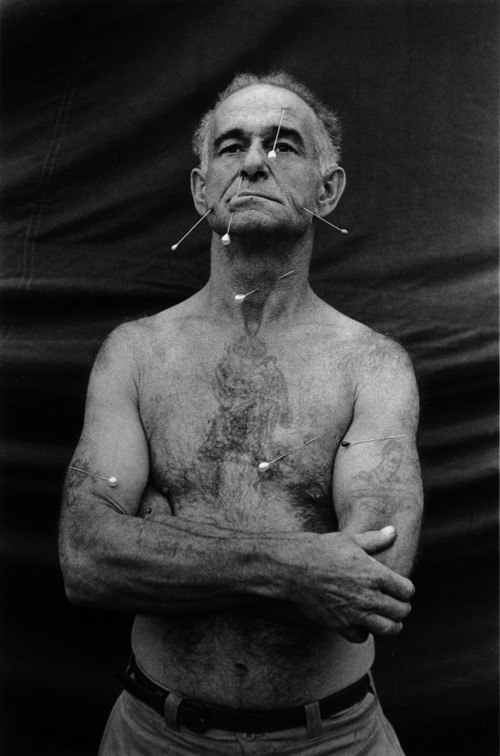

Una sera, inaspettatamente, l’insolito – lo straordinario – fece la propria chiassosa irruzione nell’ordine vigente, nella perfezione innaturale di un’artefatta serata mondana. Evento metaforicamente espresso nel film Fur, un ritratto immaginario di Diane Arbus (2006) – tributo del regista Steven Shainberg alla rivoluzionaria fotografa statunitense, con Nicole Kidman, Robert Downey Jr., Ty Burrell, Harris Yulin e Jane Alexander – dall’arrivo di Lionel: un atipico vicino di casa, ossia un freak. Con il termine viene indicata un’ampia categoria di persone, individui affetti da notevoli deformità fisiche o psichiche, oppure comunemente disprezzati per un singolare modo di agire. Un “diverso”, nella sua accezione dispregiativa: qualcuno di cui la società può tollerare l’esistenza solo se martoriata da eccitanti umiliazioni, meglio se occultate da un tendone da circo (o dietro un’apparenza regolare) e inflitte dal medesimo pubblico avido e danaroso che, per finalità estetiche, plaude al sacrificio di migliaia di animali. Lo strano uomo, ricoperto da una peluria abnorme, avrebbe fatto inorridire le assidue lettrici delle “riviste più raffinate, Vogue, Seventeen, Glamour, Look, Life”, le stesse che dispensano consigli sentimentali seguendo i canoni dell’estetica borghese e capitalistica della vendita al “dettaglio”: ai ricchi il diritto all’amore, a poveri e disabili la pietà – e infine, a storpi e freak l’orrore e la disumanizzazione. Signore seriamente miopi e dalle chiome molto platinate che tuttora vedono la Arbus come “la più sventata di tutte le artiste”, una “fotografa di orrore e relitti umani”, negando ai cosiddetti diversi perfino la dignità di affermare la propria esistenza. Troppo imbarazzante e sconveniente per qualunque ipocrita spettatore trovarsi di fronte all’accettazione di se stessi da parte dei soggetti prescelti dalla fotografa statunitense. Non solo persone deformi ma anche volti e corpi all’apparenza normali, individui rappresentati con estrema naturalezza in atteggiamenti giudicati inadeguati, i quali suscitano un profondo senso di disagio nell’osservatore, come per una sorta di contrappasso dantesco.

La rappresentazione di altri modi di essere e di proporsi al mondo è l’unico spazio in cui l’affermazione e l’espressione della propria diversità si rendono possibili: perciò, per Diane Arbus la ricerca di realtà poste ai margini era alimentata dall’esigenza di condividere la parte di sé sottoposta al pregiudizio altrui. Nella vita reale, l’irruzione di un mondo fuori dal comune nella quotidianità della Arbus potrebbe essere stata innescata dalla frequentazione del Greenwich Village, le visite al Museo di mostri Hubert, nonché dalle lezioni di Lisette Model che la incoraggiò a ricercare i soggetti più vicini al proprio stile, addentrandosi in luoghi sempre stati oggetto di divieto per la donna, come i sobborghi della città o spettacoli di travestitismo. Non si è mai trattato di scatti rubati, bensì frutto di un sentimento di comprensione e affinità reciproca. Un’empatia instaurata con ciascun soggetto immortalato dai flash della Arbus, molti dei quali per le strade di New York, volgendo sempre l’attenzione su sguardi ed espressioni, tralasciando quasi totalmente tecniche di composizione dell’immagine. Tutto ciò in perfetta antitesi alle tendenze della fotografia di moda in cui dominano solo forma ed apparenze.

Tratta dal libro Diane Arbus: una biografia di Patricia Bosworth, la pellicola di Shainberg illustra un percorso ipotetico delle circostanze intime e personali che rivelarono il talento artistico e lo stile assolutamente inedito delle opere della fotografa statunitense, di cui molte divenute vere e proprie icone. I suoi noti ritratti di mostri, storpi, infelici, travestiti, nani, giganti e prostitute – costantemente celebrati nel tempo, a partire dal primato alla Biennale di Venezia del 1972 – impressero un mutamento radicale sia nella concezione artistica che nella rappresentazione fotografica degli Usa del dopoguerra, una realtà sociale rigida e poco incline a perdonare qualunque genere di trasgressione che non fosse ben occultata dalle fitte nebbie dell’ipocrisia. Interpretata da una diafana Nicole Kidman con lunghi capelli castani, Diane ritrasse la raffinata eleganza della violinista senza braccia, le straordinarie sembianze di Lionel (interpretato da Robert Downey Jr.) e si lasciò sorprendere dal singolare universo parallelo dei freak, unico in cui riusciva a riconoscersi. Il difficile cammino per la scoperta e la consapevolezza di sé attraverso la fotografia, fra desolanti sguardi di biasimo e disapprovazione altrui, non fu certo privo di rinunce: anzi, trasformò radicalmente il rapporto col marito, fino a sfociare nella separazione. Fallito il tentativo di condivisione con chi le viveva accanto e di fronte a netti rifiuti, opposizioni e gesti sprezzanti, dopo una lunga depressione la vita di Diane Arbus si concluse tragicamente con il suicidio per ingestione di barbiturici. Era il 26 luglio del 1971.

Nonostante il vivo interesse suscitato dalle sue mostre – nel 1964 al Museo di Arte Moderna di New York e nel 1967 presso lo stesso museo New Documents – ed il conseguimento del prestigioso Guggenheim Fellowship nel 1963 e nel 1966, le sue foto destarono vasto scandalo presso la società farisea che le ritenne offensive e “brutte”. La sua grandezza fu postumamente innalzata alla Biennale di Venezia nel 1972, come prima fra i fotografi statunitensi ad essere celebrata dalla prestigiosa manifestazione. A tutt’oggi, il Metropolitan Museum of Art di New York, dopo aver acquisito l’intero archivio delle opere di Diane Arbus comprensivo di appunti, corrispondenze e foto private, le dedica una notevole retrospettiva. Una sua celebre affermazione recita:

“Una foto è importante per ciò che rappresenta; ciò che essa rappresenta è più importante di quello che essa è”.