“Found footage”, la nuova frontiera del cinema

Diciassette anni fa, nella storia del cinema, accadde qualcosa che là per là passò inosservato, a parte la “volgar” questione che per girare quel film occorsero 60mila dollari, e gli incassi raggiunsero 357 milioni di oggi.

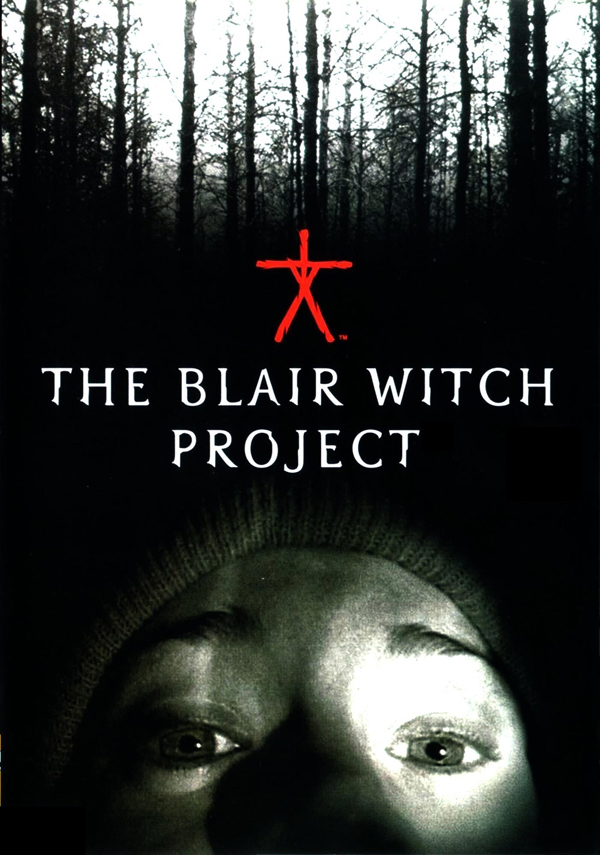

Con The Blair Witch Project. Il mistero della strega di Blair, nacque il found footage: ossia pellicole o riprese con telecamere professionali o comuni, spacciate quali rinvenute per caso in un determinato luogo d’interesse pubblico o condiviso, e immesse nel circuito cinematografico. TBWP riscosse un successo straordinario, specie per l’atmosfera d’incertezza se i fatti fossero realmente accaduti o interpretati da attori comunque poco noti o dilettanti.

Nonostante siano trascorsi oltre tre lustri, il pubblico si sia smaliziato e gli effetti del grande cinema abbiano raggiunto livelli impensabili, il found footage non è passato di moda. Questa tecnica è in uso specie per argomenti che vanno dalla fantascienza al paranormale, all’orrore, al giallo, ecc. Ha attraversato intatta l’usura del tempo poiché essa è uno degli attuali aspetti filosofici del cinema, e non si potrà mai essere abbastanza grati a sufficienza a Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez per una tale ispirazione.

Il cinema, anzi! Un film non è altro che il racconto di eventi immaginari o reali, secondo una trama lineare condotta da terzi. E per terzi non mi riferisco al regista – elemento basilare di un’opera, bensì a quel senso diffuso che vede il cinespettatore elemento passivo d’apprendimento secondo schemi fissati in oltre un secolo di perfezionamento dell’arte primeva.

Sia in una sala o a casa, il fruente parte già con l’assunto che vedrà un film, ma non lo guarderà. Come andare al teatro – di cui il cinema classico è un parto – ove tutto quello a cui assistiamo è già stato scritto da decenni, secoli, millenni. L’occhio che ha elaborato il film – rectius: che lo ha pre-visto – non è quello del fruente. E quando dico “occhio” parlo di quello della cinepresa.

Col found footage nasce un equilibrio assoluto delle emozioni dello spettatore – al di là dei dubbi che il guardato sia vero oppure no, ma dopo tanti anni di pratica, ormai non è più un interrogativo – ossia lo stato di tensione di chi è in poltrona, il quale non attraversa la tradizionale identificazione dell’uomo della strada con l’“eroe”, bensì è attivamente nell’azione, diventando egli stesso colui che filma ciò che dopo sta vedendo seduto lì.

Immaginate lo stupore di quando il film finisce, poiché la video-camera casca in terra e rompe il vetro. Oppure lo sbigottimento per un Super 8 ritrovato in una squallida cantina dopo molti anni e inserito nel film senza soluzione di continuità. O anche le riprese mentre si fugge in quanto inseguiti poiché essi (noi) sono (siamo) andati a filmare in zone proibite o pericolose.

Quante volte ci accade di farle queste cose, e poi allontanarci a gambe levate, col timore che qualcuno se ne sia accorto e ce la voglia far pagar cara?

Il found footage è la nuova frontiera del cinema: è la compenetrazione totale – non la partecipazione – del fruente che guarda ciò che “egli” ha filmato prima. È la fine del ruolo passivo del cine-non-più-spettatore, che diventa autore e regista.

Il caso di Devil’s Pass. The Dyatlov Pass Incident di Renny Harlin (2013) unisce magistralmente ad un fatto realmente accaduto, la certezza che il mistero debba permanere.

È arte di realismo.

- Found footage e unicus agens - 13/09/2017

- Tecnologia e disumanizzazione - 05/05/2017

- Il senso dei ricordi quale Storia - 28/03/2017