The Call of Cthulhu del calabrese Ivano Russo (2004). Un film istantaneo che racchiude lo spirito dei registi indipendenti italiani

La cosa più misericordiosa al mondo, immagino, è l’incapacità della mente umana di correlare i suoi contenuti. Se potessimo ricomporre tutte quelle nozioni slegate e scoprire le terrificanti prospettive della vita e l’orrendo ruolo che ricopriamo, potremmo solo impazzire oppure rifuggire la luce mortale e cercare pace e salvezza in una nuova era oscura.

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937)

Tolti pure titoli di testa e di coda, si può pensare un film di 15 minuti e 13 secondi effettivi? Se lo chiedono tutti a iniziare dagli stessi registi, per continuare con addetti ai lavori e pubblico.

Ciò che definisce un film sono un inizio ed una conclusione, e non la durata. Sennò sarebbe sceneggiato a puntate (come si diceva una volta), oppure degenererebbe in telenovela, soap opera o – nel migliore dei modi – in fiction composta di tanti episodi indipendenti sotto un filo conduttore.

Un’ipotesi inquietante a seguire è quella di poter immaginare un cast di professionisti, dilettanti o gente comune, i quali recitino gratuitamente: episodi del genere sono accaduti nella storia del cinema.

Negli anni Duemila l’incredibile è, invece, girare una pellicola con al massimo 100-200 euro, tanta buona volontà, una natura splendida, case veramente diroccate, un amico che già di suo disponga di una cinepresa a buon mercato, e le spese condivise per la benzina.

Alla base, grande passione e profonda conoscenza del tema che il regista stesso offre al pubblico, alla ricerca di “quel titolo”. Però il timore dello spettatore è che si tratti del trito e ritrito documentario corto.

Nel caso che stiamo analizzando assicuro il lettore che non siamo neppure alle prese – e a maggior ragione dati i costi ridotti quasi allo zero – con il solito film imbecilloide-intellettualistico prodotto coi milioni del danaro pubblico. Mi avete capito: tipo quelli che non va a vederli alcuno, e che poi sul quotidiano di regime, il critico contractor – con in tasca la tessera del partito destra-centro-sinistra che gli ha trovato il posto – fa passare da capolavoro. Il giorno dopo egli stesso dimentica financo il titolo, poiché non è andato nemmeno al cinema, ma ha letto la velina del produttore.

È risaputo che quando Antonino Pagliaro (1898-1973) nega al cinema valore d’arte1 a cagione della sua persistenza nel tempo strutturato anziché in quello vissuto, non può che riferirsi al prodotto filmico che Paul Gilson (1865-1942)2, esclude appunto come film d’arte e indica quale imagerie. Ossia alla pellicola cosiddetta di svago, ove l’ipnosi determinata dall’oscurità; la suggestione della colonna sonora; l’elemento simpatetico dovuto alla compartecipazione degli spettatori riuniti nella sala di proiezione; la rapidità delle sequenze, definiscono la riuscita in rapporto alla ricezione. Ed è ben presumibile che solo lo squilibrio quantitativo addirittura enorme tra questo e il precedente tipo lo abbia dispensato dalla distinzione, non di meno implicita nella sua disamina.

Il film d’arte, al contrario, realizza «una forma interna» attraverso un ritmo individuale-universale nel senso testé indicato, proprio come lo realizzano pittura, scultura, scrittura ma con una differenza: quest’ultime realizzano la «forma interna» rappresentandola in un’immagine che rapprende in unica posizione le precedenti e successive, mentre il film d’arte la crea mediante un contesto esistenziale, e cioè il cosiddetto soggetto trascorso, attuale o futuro (e in quest’ultimo caso non parlo solo di eccellente fantascienza).

Per far questo e renderlo fruibile alla massa, o perlomeno agli interessati di un determinato genere si oppongono una serie di fattori posti nella manifestazione al pubblico dell’arte cinematografica. Sappiamo come la gestione dell’attuale modello di sviluppo unita al regime liberal-capitalistico di stretto monopolio abbia significato, prima di tutto, un facile asservimento del mezzo televisivo all’establishment.

Questo è stato agevolato non poco dalla natura del mezzo che permette di raggiungere l’utente all’interno della propria casa, svincolando in un secondo momento la produzione di film dall’enorme problema che è la distribuzione del messaggio, e illudendo l’alienato spettatore casalingo sia egli a scegliere il film da vedere. I nefasti epiloghi della lottizzazione dell’etere li abbiamo sotto gli occhi (impero democristiano 1954-75; riforma spartitoria della Rai 1975; nascita dell’etere a impianto berlusconesco: 19783, ecc.).

Nel cinema – prima dell’affermazione televisiva – la situazione era per alcuni versi opposta. Non appariva semplice, ma neppure impossibile giungere alla produzione di messaggi che, ben lungi dal riprendere e diffondere l’ideologia dominante, potessero giungere a porla totalmente e radicalmente in discussione. Ecco che allora il controllo da parte del sistema doveva avvenire contemporaneamente a più livelli e soprattutto essere pressoché totale per quanto riguardava propagare ciò che l’omologazione voleva e vuol dire per evitare che prodotti «non all’indice» avessero/abbiano facile accesso all’utenza.

Con lo sviluppo di nuovi sistemi di produzione filmica – quali la digitalizzazione alla portata anche di tasche modeste, programmi per grafica, missaggio, equalizzazione (presenti in ogni sistema operativo Pc o Mac) – il cinema indipendente sta compiendo un grande balzo in avanti. Al contempo la sensibilità del pubblico (almeno in una fascia che va dagli adolescenti d’élite a quei più o meno sessantenni, che all’alba dei computer erano poco più che maggiorenni) da tempo ha perso ogni speranza che la tivvù proponga un buon film, per non dire delle criminali interruzioni pubblicitarie – mentre le sale cinematografiche si svuotano.

Di conseguenza l’esigenza di cercare altrove risposte – in rete o attraverso scambi con figlie, figli, amici, colleghi, ecc. – sta conducendo la coscienza del fruitore di qualità a trasformare la tivvù non più in fine ma in mezzo. Ossia semplice e passivo trasmettitore di ciò che noi vogliamo, noi amiamo, noi cerchiamo. E non, come fino a ieri, balia meccanica e imbonitrice dell’apparato di potere, che compie se stesso e si realizza in virtù della spazzatura che distribuisce quotidianamente e nella quale si specchia.

La scoperta de The Call of Cthulhu di Ivano Russo, girato nel “lontano” 2004, rappresenta la sintesi più estrema e sintetica del superamento di quanto detto supra. Non starò a parlare degli incubi di H.P.L., poiché chi ci legge conosce lo scrittore statunitense. Lo scopo dell’articolo è porre in rilievo l’opera prima del regista calabrese: una forma di coraggioso sforzo esulante i parametri e luoghi comuni del genere lovecraftiano, che spesso i propri epigoni trascinano nel ridicolo: tipo The Last Lovecraft. Relic of Cthulhu di Henry Saine (2009), un horror-commedia patetico e di dubbio gusto.

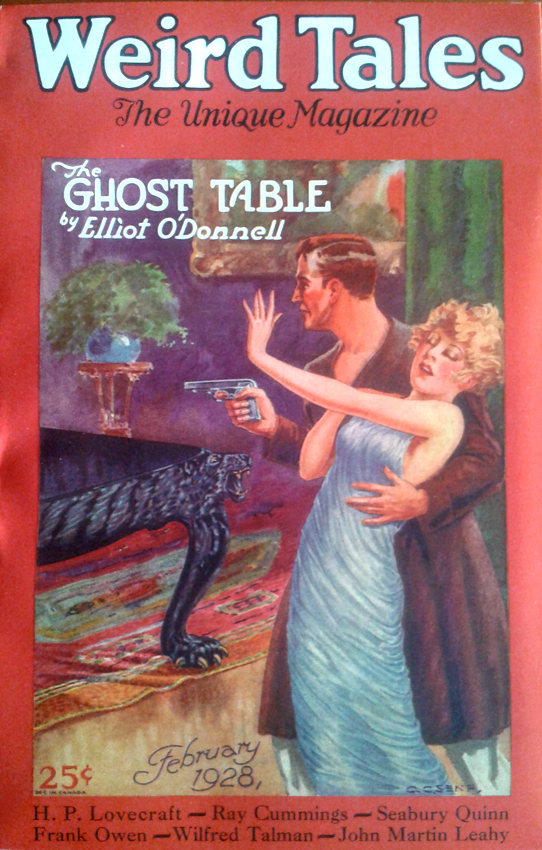

Il lavoro di Russo è a metà strada fra The Call of Cthulhu di Andrew Leman (2005) – featurette “anticata”4 della memoria: un vero capolavoro! – e lo spirito apparente de The Blair Witch Project-Il mistero della strega di Blair di Daniel Myrick ed Eduardo Sanchez (1999), ovviamente con tutti i limiti non d’avanguardia, bensì organizzativi, della “pellicola” calabrese. Un film di un quarto d’ora non necessita che lo si riassuma: rinvio, perciò, al pezzo di H.P.L. apparso nel febbraio di ottantacinque anni fa. È fondamentale soffermarci sulle sensazioni e i pregi che il film offre.

La durata del film (il tempo) si svolge in un intervallo di minuti necessario forse a leggere con attenzione solo una dozzina di pagine della short story originaria5. Aspetto basilare che possiamo sviluppare attraverso termini ulteriori.

In quale maniera nella visione del lavoro di Russo, la platea ha la perfetta sensazione di “vedere” interamente il racconto?

Nel complesso di caratteri (interpreti, luoghi, voce fuori campo), lo spettatore coglie esattamente lo svolgimento completo della novel, poiché il cortometraggio perdura oltre il suo tempo, grazie anche alle musiche di Loreena McKennitt. Il percepire si mantiene nella coscienza della successione e man mano muta; diventa esso stesso lettura definitiva di H.P.L.

Lo stimolo, posto nel passato, di cercare la “pellicola”, di vederla, di conoscerla, produce la creazione artistica futura. Ad esempio, noi crediamo di udire una musica nella nostra mente o altrove: un qualcosa che è scaturito pochi secondi o giorni o anni fa. In realtà quella melodia che ci ronza in testa è già stata scritta o lo sarà. Chi l’ha partorita è stato uno Schumann, un Ligeti oppure il medesimo Sig. Bianchi, il quale domani andrà alla Scala per ascoltare un concerto e “udirsi” inconsapevolmente.

Afferma Husserl: «Il presente passa, si modifica, diventa rappresentazione fantastica, mentre risuona la nuova nota. Se il presente non si modificasse così, non potrei avere la percezione della successione e non potrei rappresentare il tempo [nostro corsivo]. Se io sento il tempo [n.s.] come un succedersi è perché la nota che ora sento produce una rappresentazione fantastica di sé, perché il sentire “ora” può “creare” una rappresentazione fantastica»6. Ivano Russo ha compiuto tal passo.